こんにちは。きとりです。

今回も、最近ハマっている「速読」関連の本をご紹介します!

著者はテレビでもおなじみ、

明治大学文学部の齋藤孝先生。

さすが言葉の専門家、

とっても読みやすい文章でスイスイ読めました。

しかも、齋藤先生はたくさんの本をわかりやすく、

面白く紹介してくれるので……

もう、「これも読みたい!あれも気になる!」って、

読みたい本がどんどん増えていっちゃうんです。

これはもう、速読できるようになりたいよね〜!

✔ 本を読みたいのに、まとまった時間がとれない

✔ 読み方のコツを学んでみたい

✔ 読んでもすぐに内容を忘れてしまう…

そんな私と同じ悩みを持っているあなたにもおススメの1冊です。

ちなみにこの本、タイトルが『速読術』じゃなくて『速読塾』なんですよ。

“塾”…ってことは、学ぶ感じ?ちょっと本気っぽい!

その名のとおり、

第1講から第5講までの授業スタイル

で構成されていて、

まるで先生の講義を受けているような

感覚で読み進められます。

ではでは、さっそく中身をご紹介していきますね♪

速読・多読はすばらしい

齋藤先生が伝えているのは、ちょっと意外な結論。

「速読したいなら、まずは多読しよう!」

つまり、たくさん本を読むことで知識のベースが育ち、

知らない部分だけをピンポイントで拾えるようになる——

その結果、自然と速読ができるようになるという考え方です。

本を読み続けていると、

少しずつ“知っていること”が増えていきますよね。

そうすると、

本の2割くらいを読むだけで、残りの8割の内容がなんとなく理解できる

ようになるそうなんです。

なるほど、

一を聞いて十を知るってこういうことかも!

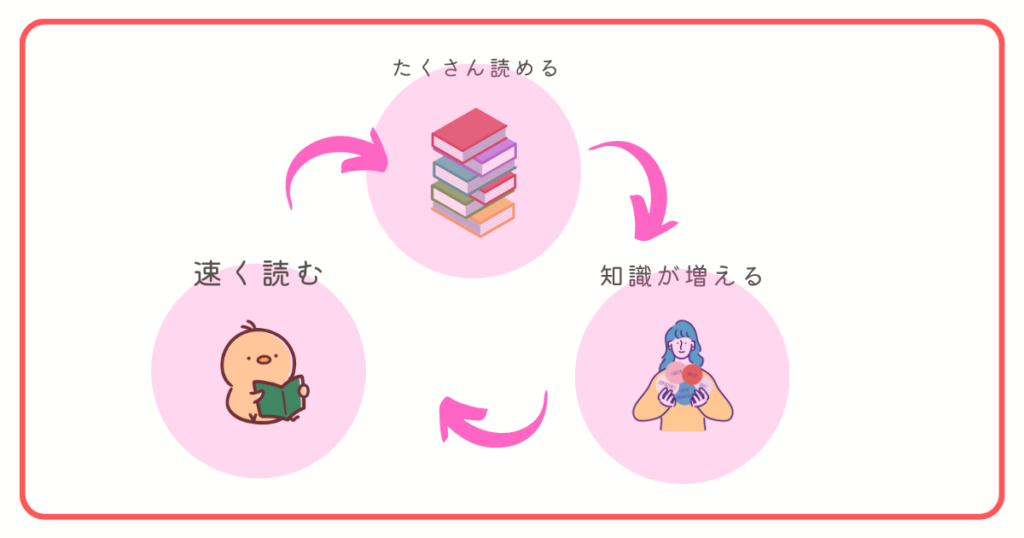

「速読」と「多読」の能力は「理解力」と表裏一体で、早く読めばたくさんの本を読める。たくさんの本を読めば、知識が広がる。それと同時に物事を理解する速度も加速的にアップしてきます。

引用元:齋藤孝の速読術

つまり、本をたくさん読むことで知識の引き出しが増え、

理解のスピードもどんどん上がっていく。

その結果、自然と速読ができるようになるというわけです。

「知ってる内容」はいちいち読まなくてもスルーできるもんね。

だからこそ、まずは多読!知識の“すそ野”を広げることが、

速読への一番の近道なんだと感じました。

「速読 × 多読」のパワー、おそるべし……!

本を読む最終目標は使える概念をゲットする

齋藤先生は、読書の「理解力」を3つのレベルに分けて説明しています。

Cランク: 読んでもすぐ忘れる

Bランク: 内容を要約できるけど、それで終わり

Aランク: 読んだ内容に新しい視点や考え方をプラスできる

ドキッ!

わたし…BどころかCかも(汗)

本を読んでしばらくすると、

「え…この本、何が書いてあったんだっけ?」

ってなっちゃうこと、よくあります(汗)

あれだけ真剣に読んだのに、

記憶に残ってないってショック…。

これってつまり、内容がちゃんと“知識”として定着してないってことなんですよね。

Aランクになるにはどうしたらいいの?

齋藤先生が、

BランクからAランクにレベルアップするために大切だと強調しているのが、

「表現するチャンスを逃さないこと」。

とはいえ、私たち一般人がコメントを求められたり、

人前で発表したりする機会なんて、そうそうありませんよね。

そこで先生が勧めているのが、

「誰かに説明するつもりで本を読む」という読み方。

齋藤先生自身も、

いつも「この本の内容を誰かに伝えるなら、どう話すか?」

という意識で本を読んでいるそうです。

この「説明するつもりで読む」って、

一見シンプルだけど実はすごく効果的。

頭の中で内容をかみ砕いて整理し、

自分の中に落とし込む力が自然と鍛えられるんですね。

なるほど…

読むときからアウトプットの準備、

ってことかぁ!

ちゃんと記憶に残る読書を意識したいなって、

強く思うようになりました。

そのためには…やっぱりアウトプットの

トレーニングあるのみですよね。

ブログでアウトプットするという事は

理にかなっているのかな♪

そして、本を読む本当の目的は、

「新しい考え方」や「ものの見方」を手に入れることだと、

齋藤先生は言っています。

そのために必要なのが、“視点移動”という考え方。

つまり、著者や登場人物の視点で物事を捉えてみることです。

自分の立場だけで読むのではなく、相手の視点に立って読む。

……これ、シンプルそうに見えて、意外と難しい。

つい自分の見方に引っ張られてしまって、忘れがちなんですよね。

齋藤先生も、「これはなかなか大変な作業なんです」と語っていました。

そして、得られた「新しい考え方」や「ものの見方」は、

間違ってもいいから、とにかく実際に使ってみることが大事だと、

齋藤先生は言っています。

これが、かなり重要なポイントなんです。

たとえば、数学の勉強でも同じですよね。

公式を暗記しただけでは意味がなくて、

「この問題にはどの公式が使えるのか?」と考えて、

実際に使ってみることで初めて理解につながる。

読書でも同じで、

得た知識や視点は、使ってこそ“自分のもの”になるんです。

間違ってもいいと言ってもらえると

ハードルが下がってやる気がでる!

まとめ

いかがでしたか。

今回ご紹介した齋藤孝先生の『速読塾』も、

先日取り上げた『王様の速読術』と同じく、

「2割の力で8割の情報を得る」という考え方を大切にしています。

そのためには、

✔本を読む前に目的意識をしっかり持つこと

✔ 読んだ後はアウトプットして知識を定着させること

この2つが大きなカギになると改めて実感しました。

正直、私にとってアウトプットはまだまだハードル高め…。

でも、「間違ってもいいから使ってみる」という考え方に背中を押されました。

少しずつでも実践して、自分の力にしていきたいと思います。

ちなみにこの本では、ほかにもこんな実践的な読み方が紹介されています。

- 本の内容の「ベスト3」を決めてみる

- 三色ボールペンで書き込みながら読む

- 1文だけでも心に残る引用を探す

- 書店で“読むべき本”を選ぶトレーニング

読み方にちょっと悩んでいる方にも、

とてもヒントになる1冊でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!