ブログ記事の構成が大切な理由

「書きたいことはあるのに、何から始めたらいいか

分からない」と感じて手が止まってしまう。

これは初心者ブロガーがよくぶつかる悩みです。

頭の中にあることを順番に書いてみても、

まとまりがなく読みにくくなり、

途中でイヤになってしまうことも少なくありません。

そんなときに役立つのが記事の構成=型です。

あらかじめ流れを決めておけば、文章が自然につながり、

最後まで書き切れるようになります。

さらに読者にとっても、

伝えたいことが整理されて読みやすくなるのです。

つまり、記事構成は「書き手の助け」と「読み手の安心感」

どちらにもつながる大切なポイントといえます。

流れを先に決めるだけで、書くのがずっと

楽になりそうね!

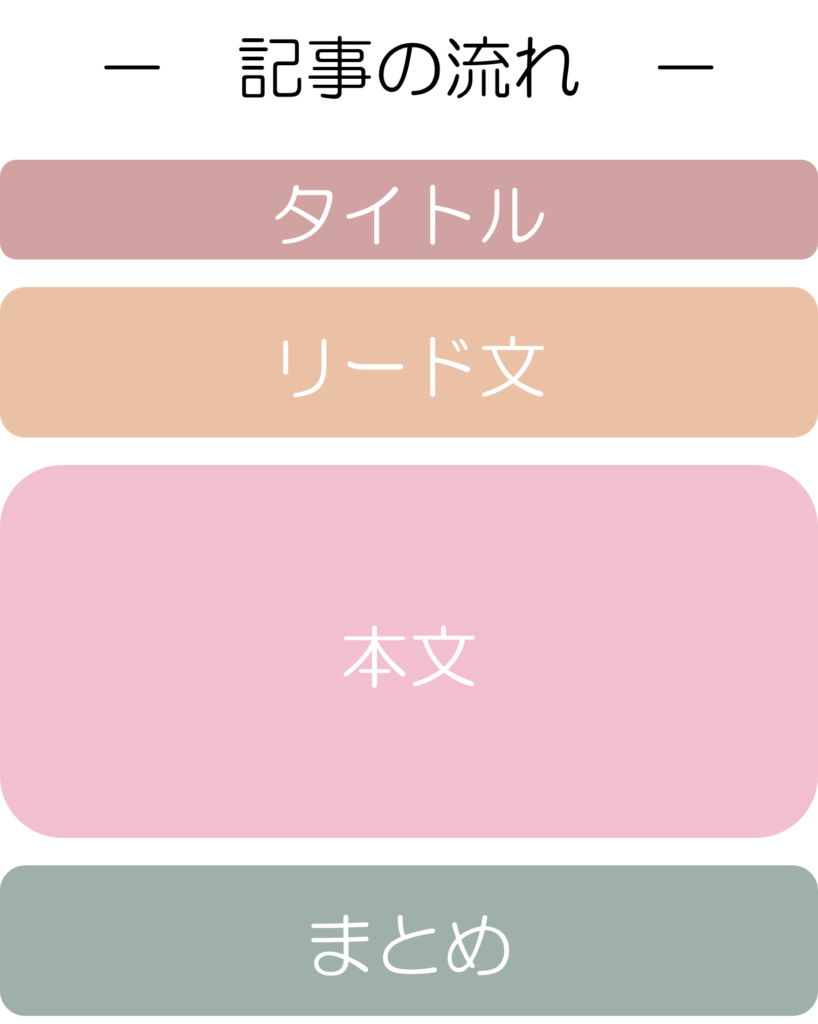

リード文・本文・まとめ|記事の基本の流れ

ブログ記事には「リード文→本文→まとめ」という基本の流れがあります。

これは料理でいうレシピのようなもの。

最初に道筋を決めておけば、書くときに迷わず進められ、

読み手にとっても理解しやすい記事になります。

リード文は記事の入口です。

読者の悩みに共感し、この記事を読むと解決できることを伝えます。

最初の数行で「読んでみよう」と思わせる大切な部分です。

本文は記事の中心となる部分です。

情報を整理して分かりやすく伝える場所であり、

ここでは後ほど紹介するPREP法を意識すると、自然に筋道が通った文章になります。

まとめ文は記事の締めくくりです。

要点を振り返り、読者が「次に何をすればいいか」をイメージできるように

背中を押す役割を果たします。

リード→本文→まとめ、この流れを守れば

迷わずに記事を書けそうね!

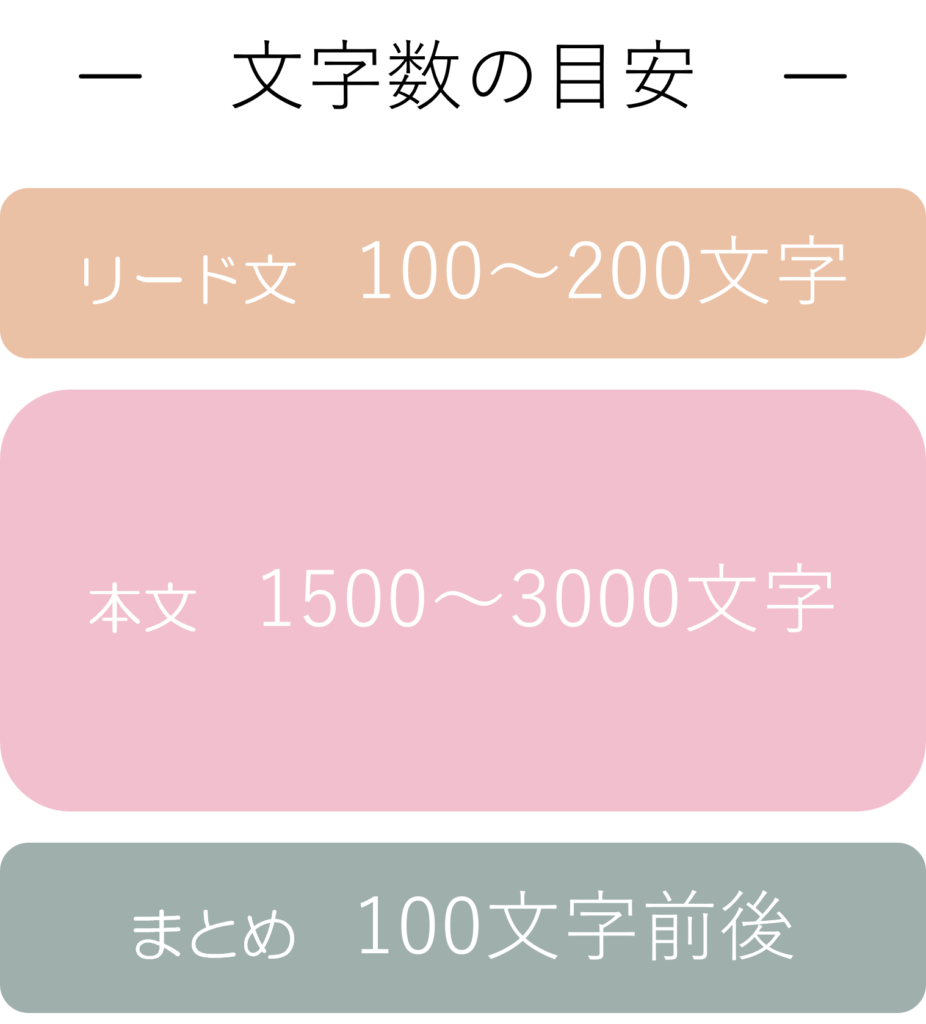

文字数の目安と全体のバランス

ブログ記事を書くときに「どのくらいの長さがいいの?」と迷う方は多いです。 実際にはテーマや目的によって変わりますが、目安を知っておくと安心して書けます。

リード文は短すぎても長すぎても良くありません。 おおよそ100〜200文字程度がちょうどよく、読者に記事の概要を伝えるには十分です。

本文は記事の中心なので、ある程度の情報量が必要です。 1500〜3000文字を目安に、見出しで区切りながら書くと読みやすくなります。

まとめ文は要点を振り返る場所です。 100文字前後でシンプルにまとめると、読者にスッと伝わります。 全体のバランスを意識することで、最後まで読みやすい記事になります。

リードは短め、本文はしっかり、まとめは簡潔に。 文字数の目安を知っておけば迷わずに書けるね!

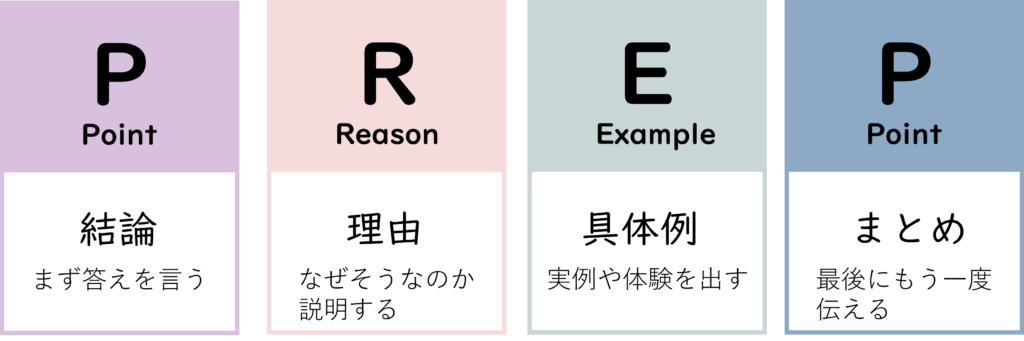

本文をわかりやすく書くためのPREP法

記事の本文をスッキリと整理するために便利なのが、PREP法(プレップ法)です。

これは「結論→理由→具体例→まとめ」という流れで文章を書く方法で、初心者でも取り入れやすい基本の型です。

結論(Point):

最初に「今日の答え」をはっきり示します。 読者は「この記事で何がわかるのか」を一番に知りたいので、答えを先に伝えることで安心感を与えられます。

理由(Reason):

結論の裏づけを説明します。 「なぜそうなのか」を示すことで説得力が増し、納得して読み進めてもらえます。

具体例(Example):

理由を補強する実例を紹介します。 自分の体験談や数字・データを交えると、文章に信頼性が出て読者がイメージしやすくなります。

まとめ(Point):

最後にもう一度要点を整理します。 「つまり〜です」と結論を繰り返すと、読者の記憶に残りやすくなります。

この流れを守るだけで、文章にリズムが生まれて理解されやすくなります。

まずは短い記事からPREP法を試してみましょう。

結論・理由・具体例・まとめって分けて考えると、 すごく書きやすそうね!

PREP法の活用例|ブログ記事3パターン

PREP法はどんなテーマの記事でも応用できます。

ここでは初心者が取り組みやすい3つの型に分けて、 具体的に使い方を見てみましょう。

結論:この商品は〇〇におすすめ。

理由:価格が手ごろで使いやすいから。

具体例:実際に1か月使ったら家事が時短できた。

まとめ:同じ悩みを持つ人に役立つアイテム。

結論:ブログは毎日少しずつでも続けることが大切。

理由:継続することで記事数が増えるから。

具体例:私は1日15分だけ続けて50記事を書けた。

まとめ:小さな習慣でも積み重ねが力になる。

結論:ブログ記事はリード文・本文・まとめで書く。

理由:流れを決めると迷わず進められるから。

具体例:実際にこの型を使って記事がスムーズに完成。

まとめ:初心者はまず基本の流れから始めよう。

このように、PREP法は「レビュー」「体験談」「解説」 どんな記事にも応用可能です。

最初は短い記事で試し、 慣れたら自分のスタイルに合わせて応用していきましょう。

型に当てはめると、どんな記事もすぐに

形になるから安心ね!

記事タイプごとの読者ニーズとゴール

| 記事タイプ | 想定する読者 | PREPで重視するポイント | ゴール(読者にしてほしいこと) |

|---|---|---|---|

| 商品レビュー | 商品を買うか迷っている人 | 結論を最初に出す | 購入判断を後押し |

| 体験談 | 同じ悩みを持つ人 | 具体例を丁寧に描く | 共感して行動するきっかけに |

| 解説記事 | 方法を知りたい人 | 理由と手順を整理 | 実際に試してもらう |

記事タイプごとに「誰に向けて書くか」と「どんな行動につなげたいか」を意識すると、記事の質がぐっと高まります。

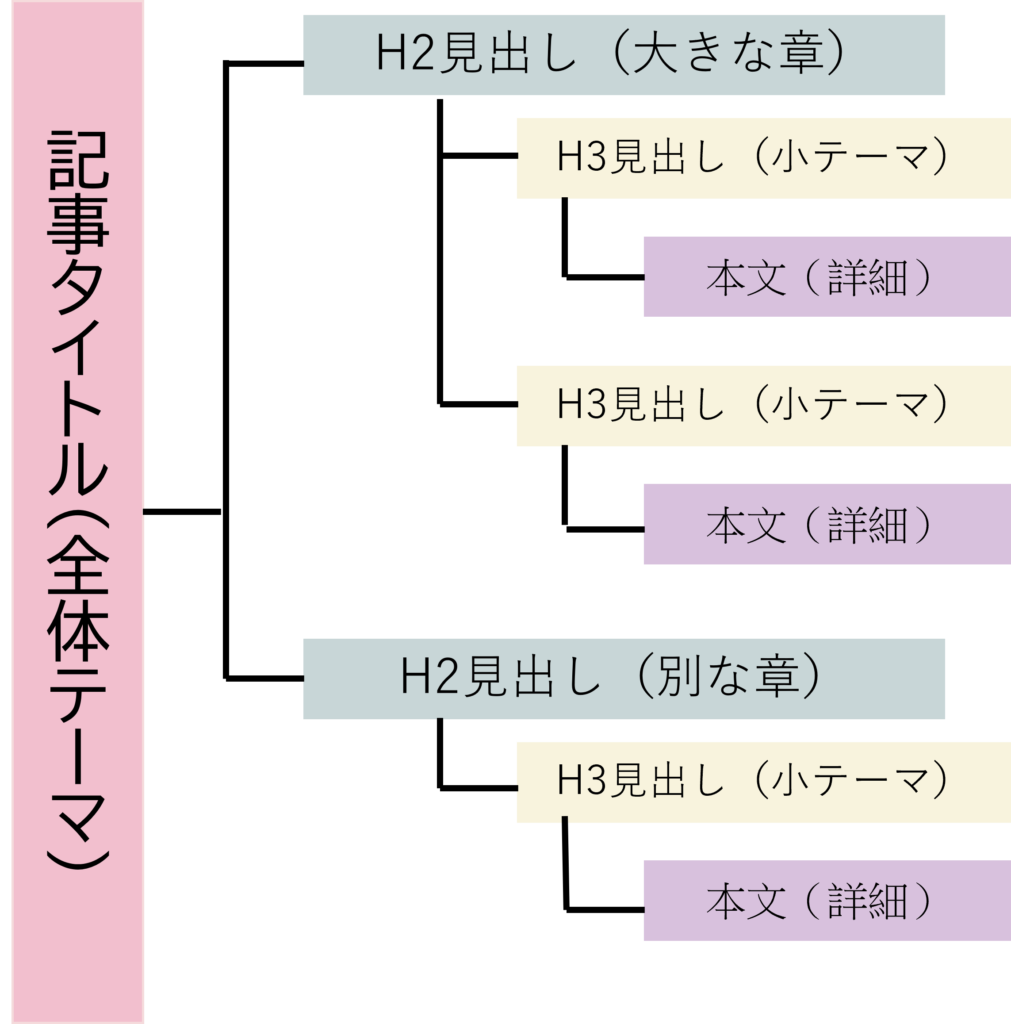

見出しの立て方で記事の流れを整える

記事が読みやすいかどうかは、実は見出しのつけ方で大きく変わります。

文章をだらだらと続けるのではなく、

テーマごとに見出しを立てて区切ることで、

読者は内容を一目で理解できます。

まず意識したいのは1記事1テーマです。

あれこれ詰め込みすぎると読みにくくなるので、

記事全体で伝えたいことはひとつに絞りましょう。

次に、見出しには検索されやすいキーワードを自然に入れること。

SEOの面でもプラスになります。

さらに、長い文章は小見出しで分けるとスマホでも読みやすくなります。

見出しだけを流し読みしても記事の内容が伝わるように意識すると、

全体の完成度がぐっと高まります。

見出しを先に作っておけば、本文も迷わず書けそうね!

「タイトルは全体のゴール、H2は道のり、H3は細かなステップ、本文は中身」というイメージです。

ブログ記事を読みやすくする装飾とレイアウトの工夫

せっかく内容が良くても、文字が詰まっていたり見づらいと、

読者は途中で離れてしまいます。

そこで役立つのが装飾やレイアウトの工夫です。

シンプルな工夫だけでも印象は大きく変わります。

例えば、重要な言葉を太字にしたり、情報を整理するときは

- 箇条書き

- 番号付きリスト

を使うと、リズムが生まれて理解しやすくなります。

また、改行や余白を入れることでスマホでも読みやすくなります。

さらに、吹き出しや図解を入れると文章が硬くならず、親しみやすさも出せます。

ただし、色や装飾を使いすぎると逆にごちゃごちゃしてしまうので

「シンプルに、強調は一部だけ」を心がけましょう。

太字や箇条書きを使うだけで、グッと読みやすくなるのね!

読者視点で確認したいチェックポイント

記事を書き終えたら、最後に「自分が伝えたいこと」ではなく

「読者が知りたいこと」が書けているかを見直しましょう。

自分目線だけで書くと、独りよがりになりやすく、

せっかく読んでもらっても途中で離脱されてしまいます。

まず確認したいのは読みやすさです。

改行や余白が適切か、スマホで読んだときに文字が詰まっていないかをチェックしましょう。

次にわかりやすさ。

専門用語ばかりになっていないか、

例え話や身近な言葉に言い換えられるかを考えてみてください。

最後に伝わりやすさです。

見出しを流し読みしただけで記事全体の内容が理解できるかどうかを確認しましょう。

読者は細かい文章を飛ばして読むことも多いため、見出しの整理はとても大切です。

書き終わったら「自分が読み手だったらどう感じるか」を想像するのがコツね!

初心者がやりがちな失敗と解決策

ブログを書き始めたばかりの頃は、つい力みすぎてしまいがちです。

ここでは初心者がよくやってしまう失敗と、その解決方法を紹介します。

リード文が長すぎる

最初からだらだらと説明を入れると、読者は読む前に疲れてしまいます。

→ 解決策は「悩みの共感+読むメリット」を短くまとめること。

理由が弱い

結論を出しても根拠が薄いと、説得力がなく伝わりません。

→ 解決策は「数字・体験・具体例」を添えて裏づけすること。

まとめ文を省いてしまう

最後に振り返りがないと、記事全体がぼんやりした印象になります。

→ 解決策は「要点+次の行動」を一文で示すこと。

失敗は誰にでもありますが、意識して直すことで記事はぐんと読みやすくなります。

大切なのは「完璧に書く」ことではなく「改善しながら続ける」ことです。

失敗しても直せばいいのね。リライトで少しずつ整えていけば安心!

よくある質問(Q&A)

最後に、初心者の方からよくいただく質問をまとめました。

同じような疑問を持っている方も多いので、参考にしてみてください。

- QPREP法は毎回使わないといけませんか?

- A

必ずしもそうではありません。記事の目的に合わせて、会話的に書いたりストーリー形式にしたりしてもOKです。 ただし迷ったときにはPREP法を使うと安心です。

- Qリード文は何文字くらいがいいですか?

- A

目安は100〜200文字です。短すぎると内容が伝わらず、長すぎると飽きられてしまうため、この範囲を意識しましょう。

- Qまとめ文にリンクやボタンを入れてもいいですか?

- A

もちろんOKです。関連記事やおすすめ商品へのリンクを入れると、次の行動につながります。 ただし宣伝ばかりにならないよう注意しましょう。

- Q見出しはどのくらいが目安ですか?

- A

1500〜3000文字の記事なら、H2を3〜5個、必要に応じてH3を使うと読みやすく整理できます。

- QPREP法を使うと文章が固くなりませんか?

- A

同じ型ばかりだと単調に感じることもあります。 時には体験談を交えたり、吹き出しを入れたりして文章に変化をつけましょう。

よくある疑問も解決できたから、安心して記事を書き進められるわ!

まとめ|型を知れば初心者でも迷わず書ける

ブログ記事は「リード文→本文→まとめ」という基本の流れを意識し、

本文にはPREP法(結論→理由→具体例→まとめ)を取り入れることで、

誰でもスッキリ読みやすい記事が書けるようになります。

大切なのは、最初から完璧を目指さないことです。

型に沿って書けば、手が止まることなく最後まで進められますし、

あとからリライトすれば記事はいくらでも良くなります。

まずは小さな記事で練習してみましょう。

一度型に慣れてしまえば、どんなテーマでも安心して書けるようになります。

今日からぜひ、あなたの記事作成に取り入れてみてください。

完璧じゃなくても、型を使えば迷わない。 今日から一記事書いてみよう!

次に読むべき記事|収益化へのステップ

記事の型を学んだら、次は実際に行動してみましょう。

ブログを始めたい方、さらに学びたい方に向けておすすめの記事とサービスをまとめました。

- 50代でもできる在宅副業|もしもアフィリエイト登録からブログ収入を目指す流れ

→ 記事の型を覚えたら、収益化の第一歩として登録しましょう。 - ワードプレスの始め方|特徴・費用・登録方法を初心者にも分かりやすく解説

→ 迷ったらまずはここから。ブログを始める土台作りです。

型を学んだら、次は実際に行動! サーバーやASPに登録して、収益化の第一歩を踏み出そう♪